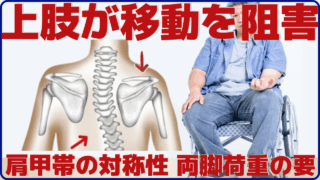

今日は「脳卒中片麻痺で、麻痺側上肢が移動を阻害する」と題し、正常運動として“左右対称で座れることで離臀が可能”というのを解説していこうと思います。

結論は、『肩甲帯も対称性を維持できてはじめて両脚荷重できるようになる』という事です。

肩甲骨が正しい位置にないと身体が真っすぐにならず、スムーズな動きは達成できません。上肢に対する介入の考え方として参考にしてみて下さい。

正常運動を知らないとリ臨床でパフォーマンスを発揮できない

療法士が脳卒中片麻痺の方を担当する場合、「正常運動」を知らないと、根本的な問題を発見するのが難しくなります。

問題がクリアになったからといって、目の前の方の症状や困り事が全て改善するとは言えませんが、問題を正確に把握できないと、何を解決すべきかのイメージが沸いてきません。

問題解決の方向性が定まらない為に、闇雲にFIMの点数ばかりを上げるためのリハビリになってしまう…

こうした思考停止・悪循環に陥るのは避けたい所です。

結論:麻痺側上肢が移動を阻害する理由

今日のテーマである「麻痺側上肢が移動を阻害理由」ですが、結論から述べると、『上下左右の筋活動の連結が、麻痺側上肢の影響で途切れてしまう』ことにあります。

僕の動画では「立ち上がり動作における筋活動パターン」というのを継続して解説しています。

前回配信した動画「新卒療法士向け 筋活動パターン講座⑤ 手すりを引っ張って立ち上がってしまう例の分析」では、クライアントの男性に登場頂きました。

彼は座位の段階から脚が開いていましたが、脚が開いている事が問題なのではなく、「脚を開かなければ座っていられないような座位姿勢が問題』と解説しました。

座位における一つの筋活動の要素として、下部体幹に筋活動の乏しさがある状態でした。

今回解説するのは、筋活動の乏しさに加え、麻痺側上肢の問題です。

正常運動の前提:左右対称で座れるので離臀が可能

正常運動として立ち上が事を考えた場合、左右対称で座れることが採点条件となります。

左右対称性が維持できてはじめて、下肢に体重が移動し離臀が生じます。

では、この左右対称性は下肢だけの問題なのでしょうか?

そうではありません。上肢の問題でもあります。

脳卒中発症直後は麻痺側の緊張は劇的に落ちる

多くの場合、脳卒中の発症後、1週間から2週間、場合によっては回復期病院に入院する頃まで麻痺側の肩甲骨が落ちて、非対称性が強いまま過ごされる方がおられます。

発症直後はとにかく麻痺側の緊張が大きく低下し、麻痺側上肢はぶらんと垂れ下がってしまいます。

仮に脚が外側に開いていなくても、身体が非対称ということは明白です。

この状況で前に荷重するという練習が、如何に非合理的かというのは、新人療法士の方でもご理解頂けると思います。

肩甲帯も対称性を維持できてはじめて両脚荷重できる

意識が明瞭になって来た段階のリハビリで「身体を真っすぐに」と言われると、当事者の方は、視覚に頼ってご自身の身体を真っすぐにしようとされます。

前回の動画のように麻痺手でぐっと全身を支えて、頭だけ真っすぐにすることで、自分の身体は真っすぐだと認識するようになってしまいます。

自分の頭さえ真っすぐであれば、真っすぐに荷重して、姿勢も真っすぐだと誤認識するようになる。

これは、「参照枠(さんしょうわく・frame of reference)と呼ばれ、ある対象を認識したり、判断したりする際の基準となる枠組みや視点のことを指します。

ところが、頭は真っすぐでも、手はブランとしたままで、肩甲骨もダランと下がったままなので、前に移動しても両脚に荷重はできません。

下肢が対称性を維持出来ていたとしても、上肢の対称性は担保されていないからです。

肩甲帯の対称性をキープできると、背骨も真っすぐになるので、前に傾いて荷重した時に離臀が可能となる…これが正常運動パターンです。

肩甲骨が正しい位置に来るための再学習

肩甲骨が然るべきポジションに収まらないと、身体は真っすぐではないというのを再学習する必要があります。

これが解決に向けた第一歩です。

肩甲骨がガサっと落ちているのは、いわゆる、中枢神経系の損傷によるマヒや低緊張が起因しているので、患者さんが再学習できるよう、療法士はサポートする必要があります。

ではどうやって再学習へと導くのか。

言葉で伝えただけではどうにもなりません。

肩甲骨を良い所にポジショニングした上で手の練習を行い、両方の肩甲帯が左右対称を維持しながら、下肢に荷重が出来るように介入するといった技術が必要になります。

こうした介入を1回しただけで学習できるようにはならず、毎日毎日少しずつ行い、繰り返し練習することが大切です。

ヒトの移動は左右対象が原則

まとめると、筋活動パターンにおいて、麻痺側上肢の影響がある場合、考えなければいけないのは「麻痺側の肩甲帯や上肢の重さが非対称性を増悪させていないか」という事です。

ヒトの移動は左右対象が基本です。

色々なバリエーションは存在しますが、ヒトが立ったり、座ったり、寝たり、起きたりするのは、左右対称が原則です。

ですので、臨床現場で麻痺側上肢がだらんと下がっている方を担当した場合、非対称性が強まっているので、これを解決するような介入が望ましいです。

具体的な思考手順、評価方法、手技などは、ウィルラボの有料講座で詳しく解説していますので、ご興味のある方はのぞいてみて下さい。

■リハビリ職人育成講座(有料版)

https://www.willlabo.online/

動画内容・チャプター

1:01 正常運動を知らないとリ臨床で力を発揮できない

1:34 FIMを無目的に向上する悪循環に陥る

2:40 結論:麻痺側上肢が移動を阻害する理由

3:36 正常運動の前提:左右対称で座れるので離臀が可能

4:01 非対称性は下肢だけの問題か?

4:44 脳卒中発症直後は麻痺側の緊張は劇的に落ちる

6:07 肩甲帯も対称性を維持できてはじめて両脚荷重できる

7:14 再学習:肩甲骨が正しい位置にないと身体が真っすぐにならない

7:49 言葉で指導してもできっこない

8:28 上肢に対する介入

9:28 考えなければいけない視点

9:59 ヒトの移動は左右対象が原則

10:21 具体的な解決方法は有料版にて