今日は「立ち上がる」という動作について、「物理法則」を絡めながら、深く掘り下げて考えてみたいと思います。

「立つ」なんて簡単なことでしょ?と思われるかもしれませんが、実はこの動作、我々療法士にとって非常に奥が深く、重要な要素が詰まっているんです。

新人療法士の方や実習生、現場に出たばかりの方には、ぜひ知っておいて欲しい内容です。

「立てない」って、どういうこと?

よくリハビリの現場では、「立ち上がれない=筋力が足りない」と考えがちです。

確かに、筋力が全くないと立てません。しかし本当にそれだけなのでしょうか?

たとえば、急性期の脳卒中患者さん。

発症して間もない段階では、多くの方が立つことができません。

それは麻痺が原因のこともありますが、そもそも「意識がまだはっきりしていない」「自分の身体をどう動かして良いか分からない」というケースも多いです。

つまり、「なぜ立てないのか?」という問いには、マヒや筋肉以外にも様々な理由があるということです。

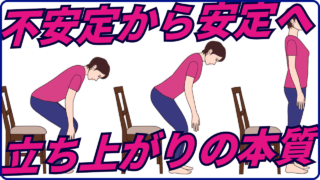

不安定から安定へ‐立ち上がりの本質

ここでひとつ、物理の話をさせてください。

僕のスタジオで使っている木の足台を出してきました。

この木の足台を、少し斜めに傾けてから手を放すとどうなるでしょうか?

そう、自然と安定した位置に落ち着きますよね。

これは、「物体は不安定な状態から安定した状態に向かう」という物理法則に則ったものです。

そして実は、人の身体の動きにも同じことが言えるのです。

立ち上がりの動作も、座っているという安定した状態から、一度不安定な中間姿勢を経て、また安定した立位姿勢へと移行していく。

この流れをスムーズに行えるかどうかが、立てるか立てないかの大きなポイントになります。

動物とヒトの赤ちゃんの違い

動物の赤ちゃん、たとえば馬の子どもは、生まれてすぐに立ち上がることができます。

しかし、人間の赤ちゃんは、立てるようになるまでに、およそ1年かかります。

なぜ両者にはこうした違いがあるのでしょうか?

それは、人間が重力の中で身体を安定させるための「学習と適応」に時間がかかるからです。

生後1年間で、赤ちゃんは感覚や姿勢、体幹コントロールを少しずつ身につけ、最終的に「立つ」という動作が可能になります。

スクワットなんか一回もしていません。でも、立てるようになる。

「筋トレ」ではなく「重力環境への適応」と「安定性の獲得」が重要なんだということです。

筋肉よりも「感覚」が大事な時も

ここで重要なのが、「感覚」です。

たとえば、麻痺側の脚に体重をかけるのが怖いという方を臨床現場で見かけると思います。

なぜ怖いのかというと、「脚がある感じがしない」「感覚が返ってこない」という理由が多いです。

感覚が曖昧な状態では、自分の身体の位置関係(身体図式)がぼやけてしまいます。そうなると、たとえ筋肉が残っていても、脳がその筋肉をうまく使えない。

これでは立ち上がれないのも当然です。

私たちが見るべきは、「その筋肉がどれだけ働くか」ではなく、「そもそもその筋肉を脳が認識できているかどうか」という点です。

筋活動は“結果”

ここまでの話を踏まえると、「筋活動は結果である」ということが見えてきます。

立ち上がるとき、身体はまず感覚情報を統合し、自分の身体状態を認識します。

そこから必要な筋活動が起こり、姿勢を安定させる。

要は、筋肉は“勝手に”働いてくれるんです。

座っている状態から立ち上がるには、頭を前方に動かして推進力を得る必要があります。ただし、重心がつま先より前に行きすぎると倒れてしまうため、神経系はそれを察知して、姿勢を起こすように指示を出します。

このときに働くのが、脊柱起立筋や首の筋肉、ハムストリングなどです。

ですが、筋肉の活動はあくまで結果であり、私たちはその「結果」を見て身体の状態を判断しているのです。

床反力情報が脳に返ってこない

加えて、もう一つ要点があります。

麻痺側でうまく支えられないのは、筋活動が乏しいからではなく、床反力情報が返ってこないために足元が不安定だからです。

グラグラしている要因として麻痺があり、脚を良い位置に置いても安定して保てないため、床反力情報が得られず、その結果として筋活動の切り替えが起こらないのです。

したがって、「仮に麻痺があっても、どこかで筋活動はある程度使えるはず」というのが僕の仮説です。

倒れる怖さ:過剰な筋活動

更に、多くの脳卒中片麻痺の患者さんは「怖い」という気持ちから、身体を固めてしまい、余計な筋活動をしてしまいます。

これが「過剰な筋活動」。

この過剰さこそが、立ち上がりを阻害する一因になっていることも少なくありません。

当事者の方にしてみれば、麻痺側の身体を認識できず、その身体図式が感覚として脳に上行しない。怖いのは当たり前です。

見えている「結果」だけを追いかけない

よく、「麻痺があるから立てない」「脚が支えられないから立てない」と言います。

もちろん、それも一部正しいです。

それに加えて、「じゃあその脚、本当に力が出ないの?」「感覚が返ってこないだけじゃないの?」という視点も同時に持つことが大切です。

筋肉が本当に動かないのか、それとも動かせる条件を整えていないだけなのか…

ここを見誤ると、間違ったアプローチになってしまいます。

麻痺側が自己の身体として認識できるように

筋活動のパターンの解説として便宜的に「〇〇筋、〇〇筋が必要です」と説明し、「この筋肉は少し助けてあげましょうね」といった言い方を僕はすることがあります。

ただし、それは単に筋トレを促進したり、筋肉を助けるのではなく、『当事者が麻痺側の身体が自分の身体だと認識できるようにアライメントを整え、その上で荷重がしっかりできるようになる』ことが目的です。

荷重することで筋活動が自然に起こるようになり、本人も介入している療法士もそれを確認できる。ここが臨床で目指すべき状態です。

100回練習が必要な理由、本当に説明できる?

良くないのは、こうした理論や目的を持たず「筋トレを毎日100回やってください。筋肉がつきますから!」と安直に提案してしまう事です。

このアドバイス、言ってしまった経験がある方も多いと思います。

でも、その100回、本当に意味ありますか?

ただの反復練習になっていませんか?

重要なのは、「なぜその練習が必要なのか」を自分の頭でしっかり考え、患者さんに理路整然と説明できること。

筋力不足だけでなく、感覚、認識、心理的要因など、複合的に原因を考える力が求められるのです。

まとめ

立ち上がりという動作は、単なる筋力の問題ではなく、「不安定な状態から安定した状態に向かう」という自然な流れの中にあります。

流れを阻害している要因が、「不足」だけでなく「過剰」であることもある。

僕たち療法士は、その見極めを丁寧に行い、必要なサポートを選択していく必要があります。

筋活動のパターンを知ることは大切です。しかし、その知識だけで満足せず、「なぜこのパターンが出ないのか?」という原因を、身体・感覚・心理の面から総合的に見ていける視点を育てていきましょう。ハードルは高いですけどね💦

動画内容・チャプター

0:16 立ち上がる動作の重要性

0:54 「うまく立てない人」の現実

1:49 麻痺=立てない?

2:22 立ち上がり動作の理解実験

3:17 物理法則と立ち上がりの関係

4:25 不安定→安定が立ち上がり動作

5:38 赤ちゃんと重力適応

7:10 「筋力不足」が問題じゃない

8:02 立ち上がりに必要な運動と感覚

9:24 筋活動が起こらないワケ(床反力情報が返ってこない)

10:48 「麻痺がある=立てない」の誤解

12:15 問題は立ち上がり動作への移行

13:41 筋力不足ではなく過剰反応が原因?

14:39 立ち上がり動作=物理法則+感覚の統合

15:01 次回予告:移動動作について