【片麻痺者が動けないのはなぜ?麻痺側上肢⑦】動かないのはマヒの影響だけではない・マヒ手を動かすための3つの達成目標 ①身体化②分離 ③空間保持

今日は「マヒ手を動かすための3つの達成目標」について話します。

動画冒頭では、法人化を見据えたトークイベント(8月17日・両国)の告知をしています。

本編は 10:16 からスタートしますので、チャプターをクリックしてご覧ください。

目次

まとめ・結論

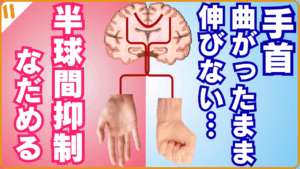

麻痺側上肢が動かないのは全てマヒが原因ではなく、脳活動が低下していたり、左右の機能がアンバランスな状態になっているからと考えています。

半球間抑制の異常を改善することで脳活動を高め、潜在能力を引き出すのに「人差し指を意識する練習」が有効です。(既に動画で発信済み)

実際のリハビリでは、3つのフェーズごとに目標達成できているかを確認しながら進めていきます。

マヒ手を自分の手として認識(身体化)できるようになると、正常な筋活動が生じ、麻痺側の体幹がしっかりして身体を起こせるようになったり、麻痺足が地面を踏みつける能力が蘇ってきたりします。

①身体化 ②分離 ③空間保持を念頭に置き、お一人お一人の身体状況に即した、段階に合わせた練習をしていくことが必要です。

半球間抑制の異常・前回の復習

脳卒中後に手足が動かなくなると、多くの人は「マヒだから仕方ない」と思い込んでしまいます。

しかし実際には、手足が動かないのは、「脳の活動が低下していること」が原因であるケースが少なくありません。

その一つの例として、前回の動画では「半球間抑制の異常」について取り上げました。

脳は左右の半球がバランスを取りながら働いていますが、脳卒中によって片方の脳が過剰興奮したり、過剰抑制されてしまったりしています。

これが原因でマヒ手の動かしづらさが生じていると考えています。

半球間抑制の異常を改善するには

半球間抑制の異常を正常な状態に戻す為の方法として提案したのが「人差し指を意識する練習」(包帯を使った練習)でした。

具体的なやり方に関しては、ソムリエの石橋さんに登場頂いた過去動画で何度か紹介しています。

潜在能力を引き出す

脳全体が活動を低下すると姿勢コントロールがうまくいかなくなります。

姿勢コントロールというのは、手を動かすための土台です。

手を空中に上げるという活動は、脚が地面を踏んでいないとできません。

腰が脚の上にちゃんと収まり、胴体の重さが脚に繋がっていないと手は動きません。

これが上肢を動かすための土台です。

脳の活動が高まらないと、土台が働かないので、手足は自由に動きません。

多くの場合、こうした表層的な「動きづらさ」だけを見て「マヒ」と言ってしまいますが、僕から言わせればこれは「マヒ」ではありません。

脳の活動の低下です。

従って、脳の活動を高めてあげたら、(以前のように完ぺきに元通りになる事は難しくとも)マヒ手足は再び動けるようになるはずです。

これが脳が持つ本来の潜在能力だと考えています。

3つの目標設定

麻痺側上肢を動かすためのリハビリでは、3つの達成目標を設定します。

①身体化:

手を「自分の体の一部」として感じられる状態にする。

②分離:

肘や指などを意識して単独で動かせる状態に引き上げる。

③空間保持:

手を空中で安定して保ち、日常の動作に自然と関与できる状態にまで持って行く。

①身体化

・自分の手を自分の手として意識できる感覚

・手が自分のものとして感じられる、目をつぶっても手の位置がわかる、曲がっている感覚があるといった状態

・この状態が達成できていないと手足に力が入らず、動かすことができない

・指先に対する意識が高まると、足の踏ん張る力や体幹の安定感も向上する

②分離

・特定の関節や部位だけを意識的に動かす

・「肘だけを曲げる」「肘だけを伸ばす」といった動きができるかどうか

・肘を動かそうとして、肩や体全体が一緒に動いてしまうのは分離ができていない

→トータルパターン

・分離ができている状態:意識して部分的に動かすことができる状態

・「意識化できている」+「分離して動かせる」がポイント

例:

- テーブルに手を置いたまま、人差し指を意識的に動かせる

- 椅子の背もたれに手を置き、押してみると肘が自然に伸びる

→「肘の分離運動」

③空間保持

・手を空中で安定して保ちながら使える能力

・日常生活では手は常に空中で使われている

例:ペンで書く、コップを持つ、服を着るなど

・脚とは違い、手は空中に位置している時間が長く、そこで機能する必要がある

・空間保持ができないと、「手を開く・握る」ができても、空中での安定性がないと実用にはつながらない

例:

- テーブルの上で開閉ができても、コップを空中で持つことはできない

- 動かそうとしても、手がぶらぶらして安定せず、動きが成立しない

・空間保持ができると手が空中で自然に保持され、必要な動作にすっと参加できる

・手の存在感が増し、日常の動作に自然と手が関与するようになる

例:

- 服を着る時に、自然に袖に手を通せる

- ズボンを履く時に、無意識に手が足を押さえてくれる

- ベルトを通すときに両手でスムーズに作業できる

段階に合わせた練習

現代医学や科学が日進月歩する中で、今僕たちができる事というのは、外側から練習していくことです。

外側から感覚を伝えてあげたり、外側で何かしら動かす練習を提案していく。

目の前にいる、おひとり、おひとりの段階に合わせた練習をきちんと設定していく必要があります。

今日講義した「身体化・分離・空間保持」の3つは、すべての脳卒中の方にとって、非常に実用的な目標です。

普段やっているリハビリがどういう意味を持っているのか、どういう理論に基づいているのか、何のためにやっているのか…モヤモヤを抱えたまま取り組んでおられる方も一定数おられると想像します。

今回僕が動画で紹介したような、実用的なレベルで練習ができるプロトコルは確実に存在するので安心して頂きたいと思います。

同時に、療法士の方には、自主的にこうした知識の技術習得に励んで頂きたいです。

引き続き、リハビリ講座で詳しくお伝えしていく予定です。

動画内容・チャプター

8:19 麻痺側上肢はなぜ動かないか

10:16 達成目標に対する認識のズレ

10:46 半球間抑制(前回動画)

13:04 半球間抑制の異常を改善するには(人差し指を意識)

14:35 脳活動高めれば動く(潜在能力)

15:37 達成目標

16:36 自分の手として意識できる(身体化)

17:12 手の練習は意識化(テーブルでの人差し指練習)

18:21 ①身体化

18:38 ②分離

19:59 ③空間保持

22:04 3つの目標達成を念頭に置く

23:30 段階に合わせた練習

24:56 上肢が動かないのはマヒの影響だけではない