【片麻痺者が動けないのはなぜ?麻痺側上肢⑧】分離運動:麻痺側上肢の回復段階・ブルンストロームステージ

前回の動画では、マヒ手を動かすための3つの達成目標として①身体化 ②分離 ③空間保持を取り上げました。

そのうちの「②分離(分離運動)」について深掘りして考えてみたいと思います。

目次

シグネ・ブルンストロ−ム著 「片麻痺の運動療法」

シグネ・ブルンストロームが著した『片麻痺の運動療法』という本があります。初版は1974年です。

片麻痺の運動療法 S.Brunnstrom (著)

https://x.gd/xKJd2

この本に書かれている内容が、日本で言う「上肢の回復段階」、いわゆるBRステージ(ブルンストロームステージ)の元になっています。

この本の中では、「麻痺側上肢の回復段階」について定型的なパターンが示されています。

最初は「初期弛緩期」と呼ばれる、全く動かないブランとした状態を経て、少しずつ動きが出てくる段階、「痙性期」に移行します。

そして、そこから「適応回復」へとつながっていきます。

初期弛緩:脳が寝ている状態

「初期弛緩期」とは、身体がまったく動かない、ブランブランの状態のことです。

脳卒中片麻痺の方はこの状態をもって「マヒ」と認識されるのですが、これは、本来の麻痺ではなく「脳が寝ている状態」です。

これは確かに「マヒ」ではありますが、「後遺障害として残るマヒ」とは異なります。

後遺障害としての麻痺

脳卒中になると、脳内の血管が詰まったり切れたりします。それによって脳に不都合が起こり、身体に様々な影響が出てきます。

初期治療では、血管の再開通や出血の処理といった医療が行われ、その後に後遺障害としての片麻痺が残るわけです。

病院にいる間の「ブランブランな状態」は、(マヒと言えばマヒですが)脳が全体的に眠っているから起こっているもので、適切な治療をすれば、脳は再び蘇る可能性があります。

そして、脳が蘇ってきたときに起こるのが「痙性麻痺」です。

ブルンストロームはこの後に「適応回復期」を設定していて、痙性期からの練習によって麻痺手がどんどん動くようになる可能性があるとしています。

完全に100%元に戻ることを保証はしませんが、練習を重ねることで潜在能力を発揮できる人も一定数いると述べています。

分離:痙性期における練習内容のこと

「分離」というのは、痙性期に行うべき感覚・運動経験のことを指します。

痙性とは「脳の中で起こる痙縮」という病態が原因です。

そこから、身体が硬くなったり、動きがぎこちなくなってしまう現象を「痙性パターン」と呼びます。

ブルンストロームはその痙性パターンを観察し、ステージ1〜6といった段階で分類・評価しました。

山田の見解:痙性期は脳の混乱期

ここからは僕の見解になります。

痙性期とは、脳の中で「混乱が起こっている状態」と理解しています。

そして、その混乱を整理することで、よりスムーズに動けるようになるのではないかと考えます。

そのためには、「感覚の整理」が必要であり、それによって「分離運動」が促されるという考え方です。

身体化・分離・空間保持の3ステップ

前回の動画では、マヒ手を動かすための3つの達成目標として①身体化 ②分離 ③空間保持を取り上げました。

「身体化」とは、自分の体の一部として手や腕を再認識できるようになる段階のこと。

これによって「ちょっと動くようになった」という感覚が生まれます。

しかし、まだ日常生活では使えません。

物を持つことやコップをつかむことができない状態。

これが「痙性期」です。

脳は目覚めているが混乱している。

だからこそ感覚の整理が必要になります。

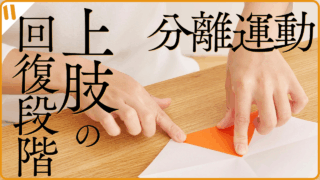

実際に行ったリハビリ例:折り紙

僕の両国のスタジオでは、右片麻痺の方に対してリハビリを行いました。

左手をテーブルに置き、右手で折り紙を折るという作業をします。

まずは折り目を指でなぞることからスタートします。

最初に肩関節の動きを確認すると、ほとんど動かない状態でしたが、折り紙の折り目に指を沿わせていくことで、肩関節の分離能力が発揮され、動きやすくなったのです。

ここで行っているのが「感覚の整理」です。

たとえば折り紙の折り目を指でなぞると、「ペタペタ」とした触感や「スーッ」とした感覚を思い出します。

これによってご本人の脳が「そうそう、こんな感じだった」と思い出し、それに対応した運動が自然と出力されます。

結果的に「分離」の状態が生まれます。

お箸の先端で物をつまんだら物の硬さが分かる(ダイナミックシステム理論)

たとえばお箸の先で物をつまんだ時、その物の硬さや抵抗感が分かります。

お箸の先端には感覚器官はないのに、それでも感じ取れる。

箸以外にも、フォーク、スプーン、鉛筆、ボールペン、野球のバッド、テニスラケット…

これは、私たちが道具の先端の感覚を通じて動作をコントロールしている証拠です。

つまり、重度の感覚障害があっても、感じ取れる感覚はあるということです。

分離能力まとめ

分離は、痙性期にちょっと動くようになった手を、なるべくラクに、スムーズに使えるようにするための練習です。

練習を続けた結果、使えるようになる能力のことを「分離能力」と呼びます。

・肘が曲げ伸ばしできるようになった

・手が少しだけでも開けるようになった

こうした動きはすべて「分離能力」です。

脳卒中片麻痺の上肢の回復ステージで、痙性期にいる人は、この分離能力を高める必要があります。

折り紙ひとつで変わるという事実を、現実として受け入れてみてください。

動画内容・チャプター

0:36 前回動画の復習:①身体化 ②分離 ③空間保持

1:33 シグネ・ブルンストロ−ム著 「片麻痺の運動療法」

2:13 上肢の回復段階:ブルンストロームステージ

3:08 ②分離:痙性期に必要な運動経験

3:21 初期弛緩:麻痺ではなく脳が寝ている状態

4:21 後遺障害

6:32 後遺障害=片麻痺

7:19 適応回復→痙性期からリハをして改善を目指す

7:52 分離:痙性期における練習内容のこと

8:18 痙性:脳の痙縮という病態によって引き起こされる現象

9:43 脳の中で混乱が生じている(山田の見解)

10:05 混乱をなだめ、感覚を整理したらラクに動ける

11:05 リハビリ例:折り紙

12:54 自分ひとりで行うのは難しい

14:04 療法士が感覚を患者に提供しなくてはいけない

14:40 手が動くための土台の準備は必要

16:05 重度の感覚障害がある方でも感じ取れる

16:29 お箸の先端で物をつまんだら物の硬さが分かる(ダイナミックシステム理論)

18:08 潜在能力を掘り起こすリハが理想的

20:08 分離能力まとめ

20:59 折り紙1つで変わる現実