【片麻痺者が動けないのはなぜ?⑨】療法士へのコメント返し:異常な運動連鎖からの解放を促す方法3選・1.腹斜筋 2.腰椎 3.肩甲骨

前回の動画「【片麻痺者が動けないのはなぜ?⑧】歩行練習を「形」の練習として捉えても無意味!」では、痙縮によって「異常な運動連鎖」が生じるということを解説しました。

痙縮により、腰椎が伸びるタイミングが狂ってしまったがゆえに、タイミングよく腰が前に移動していかないので、脚は動くけれど、屈曲のまま伸展しないので歩くのが大変…という症例を紹介しました。

歩行への介入方法は個人によって違うというのが一つの結論でしたが、それだと元も子もないので、今日は具体的に見るべきポイントを3つ示したいと思います。

目次

療法士からのコメント

僕のクライアントが両国のスタジオで平行棒を使って練習している風景を「ショート」にアップしたところ、療法士のSTさんからコメントを頂きました。

ショート動画:https://www.youtube.com/shorts/txQVU-1XcvM

いつも貴重な動画ありがとうございます

訪問ではなかなか捕まるものがなくていつも困ります

壁で代用したらガチガチ🥶でした

訪問現場で平行棒の代わりに利用できるもの

訪問現場で平行棒を用意するのは難しいので、他のツールで代用することができると思います。

山田が使っている物をご紹介します。

1. 背もたれ付椅子

立ち上がる時のプッシュアップにも使える、ひじ掛け付のタイプ。

似たような商品が沢山ありますが、山田が使用しているのはコレです。

ネジの締め付けが確実に出来るのと、立ち上がりサポートにサイズが最適なので、両国のラボで使用しているのはこれ一択です。

リコメン堂 立ち座りサポートチェア

https://item.rakuten.co.jp/rcmdse/fl-04087/

2. ピックアップウォーカー・歩行器

3. ストレッチポール

上記でベストなのは「椅子」です。

9,000円位するのでやや高く感じますが、下手に安いものを購入すると役に立たず、失敗してしまうリスクがあります。

可能でしたら同じものを購入してみて下さい。

痙性・片麻痺の歩行に対する具体的な介入策の考え方

前回の症例の方もそうでしたが、脳卒中片麻痺の方は、良い方の脚でも真っすぐに立てない方が多いです。

健側の脚で身体をしっかりと起こしておけない、つまり、健側でも抗重力伸展反応が起こらない状況になっています。

その事を先ず問題として認識する必要があります。

片麻痺者の身体的状況

片麻痺の方は、良い方の脚を一歩前に出して移動する際に「怖い」という感情を抱かれています。

麻痺足が伸展痙性を持っている状態で、体重移動するためには、腰が動く必要があります。

腰が動くためには、腰椎の伸展反応が必要なのですが、痙縮から引き起こされる様々な問題から、この活動が阻害されてしまっていると考えられます。

・腹直筋が短い

・ハムストリングが硬い

・下腿三頭筋の痙縮で底屈が強くなる…など

健側の上に乗れないだけではなく、麻痺側の脚を空中に持ち上げるのが怖いのですね。

正常運動連鎖

この時の正常運動は、骨盤が平行を保つことです。

骨盤が平行を保つためには、麻痺側のお腹や脇腹の筋肉が働く必要があります。

骨盤を平行に保てないと、脚を空中にぶらんと下げられないのです。

片麻痺者は骨盤が後ろに残ってしまう

同時に、片麻痺の方では、麻痺側の骨盤が後方に残っているのが多々見受けられます。

骨盤が後に残ると、身体は非麻痺側に傾くので、非麻痺側の手で身体を支えようとしてしがみつく状態になります。

体重を全て片方に傾けるような動き方しかできないのです。

こういう状態だと、僕であっても脚を前に出すことはできません。

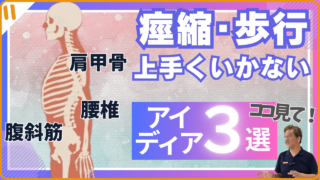

異常な運動連鎖の解放を促す3つのポイント

①腹斜筋にアプローチ:骨盤を平行に保つ

②腰椎にアプローチ:骨盤を起こす

③肩甲骨にアプローチ:腕の重さを解放する

動画では3つのポイントに絞って、異常な運動連鎖を改善するポイントを解説しています。

動画のチャプターから気になる箇所をクリックして視聴して下さい。

当事者ご自身で出来ること、療法士の手を借りる必要があることの両方含まれますが、どの部分に問題があるのかを探ってみてください。

療法士が歩行練習で注意すべき点

療法士の先生は、介入の際にどうしても力づくで持ち上げたくなる傾向があるようです。

力づくで持ち上げてはダメです。

ほんの少し手を添える程度の感覚でOKです。

理想的な事を言えば、自分が持っている当事者の肩甲骨の重さ、そして、そこから足の裏が感じ取れるような持ち方が出来るようになってください。

肩甲骨や腕をそっと支えておきつつ、「今足裏のこの辺に体重が乗ってますよね」といった具合に、手を通じた感覚が分かるようになるのが重要です。

このスキルを習得するには繰り返し練習が必要なので、是非療法士同士で練習してみて下さい。

互いに肩甲骨の下に手を入れて体重移動を誘導した時、「そんな風にやられたら倒れちゃう!」とか「強すぎだよ、痛いよ」とか「そこは足裏じゃないな~」とか。

感想を伝え合うことで技術が磨かれていくはずです。

実際の臨床では、当事者の方の麻痺側肩甲骨や脇の下に手を入れて、重さをふわっと支え、身体が真っすぐになる状態に誘導してあげると、健側の脚の上を骨盤が通り過ぎる練習が達成できると思います。

麻痺がふわっと前に出たり、膝がちょっと緩んだりできれば最高です。

膝が緩んでも脚が前に送り出せない場合、僕は足部から介入することがありますが…これは非常に難しいテクニックなので、また別の機会にお話しようと思います。

まとめ

脳卒中片麻痺の方が、平行棒を使って歩行練習するにあたり、誘導の際にはどこからどういう介入をしたら良いのか、本来見なければいけないポイントはどこなのか、代表的な介入箇所について説明しました。

不明点や追加コメントあれば、お寄せ頂ければと思います。

動画内容・チャプター

0:44 痙縮の問題→異常な運動連鎖が生じる

1:15 3つのアイディアの紹介

1:21 療法士からのコメント:訪問現場で手すりがない

1:54 訪問現場:お勧めは介護用椅子

2:32 ピックアップウォーカー・ストレッチポールも有用

3:49 歩行に対する具体的な介入策の考え方

4:25 健側の脚で真っすぐに立てない:抗重力伸展が起こらない

5:24 腰椎の伸展反応

5:58 骨盤が平行を保つ

6:44 アイディア①腹斜筋にアプローチ:骨盤を平行に保つ

7:53 腰痛ベルト・コルセットを巻くのも有効

8:28 アイディア②腰椎にアプローチ:骨盤を起こす

10:11 アイディア③肩甲骨にアプローチ:腕の重さを解放する

11:56 療法士が介入する時の注意点・互いに練習する

13:58 脚が出ない人は足部からのアプローチだが難易度高い

14:32 まとめ