【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血③】触られているのは分かるがどこを触られているのか分からない!感覚が問題・視床の体部位局在と運動の分解能

70代男性 左被殻出血・右片麻痺 失語症の方への介入もようをお届けします。

2025年4月29日に「リハビリ職人育成講座」にアップした『【新卒療法士向け ROM講座⑤】実践編:ROMの技術でどこまで改善できる?』の別場面となります。

目次

70代 左被殻出血・右片麻痺 失語症の男性

神奈川県にお住まいの方で、急性期と回復期病院でリハビリが思うように進まず、麻痺手の随意性が乏しい状況でした。

車椅子やベッドからトイレへの自力移動がスムーズに行えるようにしたいというご要望です。(現在、自宅のトイレを改装中)

被殻出血は、必ずしも全員が随意性を大きく障害される病気ではないのですが、運動機能を回復させるにあたっては、「感覚の問題」が大きなウェイトを占めていると個人的に感じています。

感覚の問題≠感覚障害

前回の動画で紹介した「歩行の誤学習」もそうですが、被殻出血の方には感覚の問題が見られると思っています。

「感覚の問題」と言っても「感覚障害」とは異なります。

いわゆる「感覚障害」を持っている方もおられますが、個々の感覚を受け取る際に、どういう点が問題になっているかによって、麻痺側の随意性を引き出す介入が変わってきます。

言語機能

この男性は「失語症」もお持ちなので、こちらの話をどの程度理解されていらっしゃるのかも未知な部分があります。

会話の際、喋ろうとするとうまく喋れなかったり、何気ない言葉はポンと出るものの、タイミングや会話にギャップがある状態です。

円滑に会話が運ぶ場合もあれば、言葉が途切れてしまうシーンもあり、これも被殻出血特有の症状だと見ています。

言語機能そのものが全て障害されているワケではなく、変に意識してしまったり、焦ったりしてしまうと、上手く行かなくなってしまいます。

しかし、能力は残っているはず。

言語能力以外に、右側の麻痺側の随意性にも言える事がですが、本来なら杖と下肢装具があれば、ある程度は動けるようになるレベルの方だと考えています。

介入では、とにかくご本人に早く感覚を取り戻して貰い、"麻痺側が動くんですよ"という事を教えてあげる必要がありました。

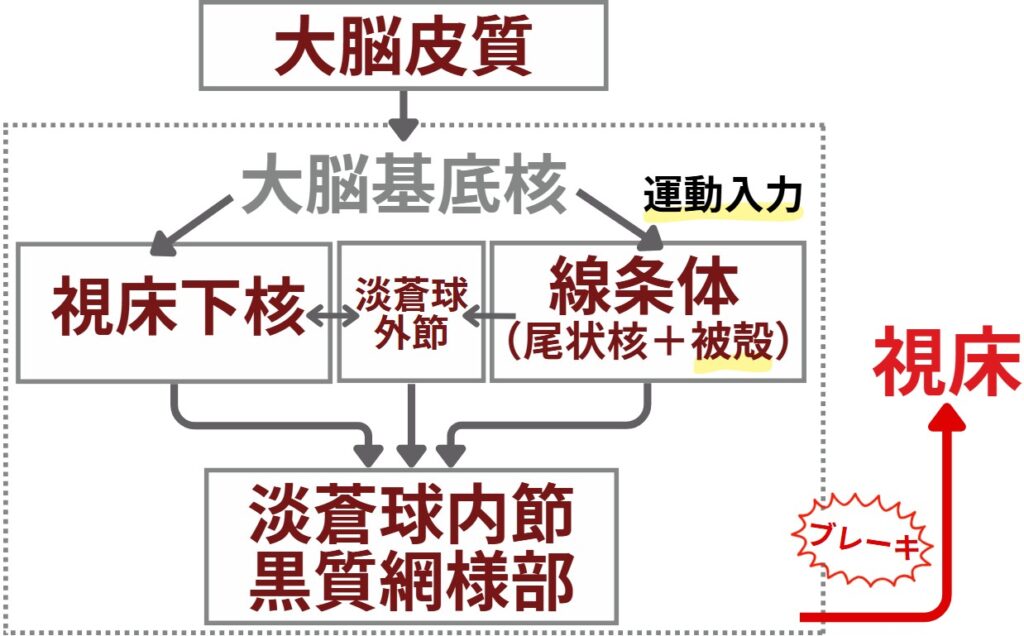

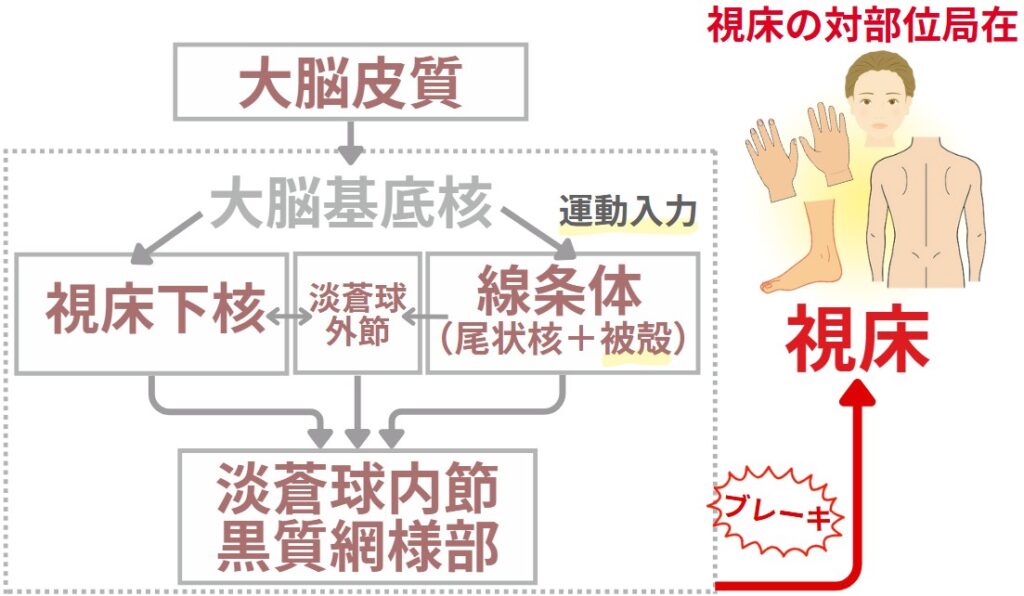

大脳基底核によるブレーキ

「片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血シリーズ」で何度が触れて来ましたが、「大脳基底核」の役割を復習してみます。

大脳基底核は、大脳皮質と視床・脳幹を結びつけている神経核の集まりで、運動の調節や認知機能、感情のコントロールなどに関わっています。

大脳基底核は視床と協力して運動指令を発信し、それを脊髄を通じて筋肉に伝えることで、自分の意思による動作ができるようになります。

「被殻」は「線条体(せんじょうたい)」と呼ばれる大脳基底核の主要な構成要素であり、同じく運動系機能を司っています。

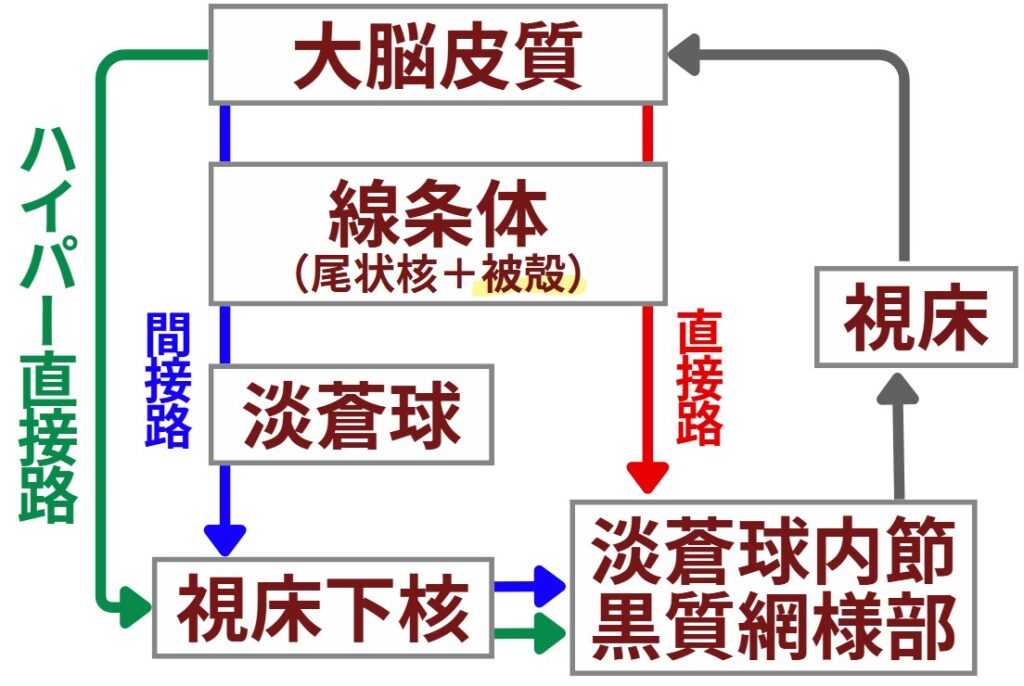

大脳基底核は直接路と間接路を通じて、運動の「アクセルとブレーキ」を適切に調節しているのですが、被殻が損傷すると、大脳からの入力信号が大脳基底核の線条体に上手く入力されず、運動指令が行き届かなくなります。

同時に、大脳基底核が視床にブレーキをかけすぎて、運動出力の抑制が過剰になります。ブレーキを緩めることができない状態に陥るのです。

このように、被殻出血の方が様々な困難を伴うのは、運動指令に対して、「大脳基底核」が過剰なブレーキをかけてしまうことが原因のひとつだと解説してきました。

※参照

【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血①】マヒが原因ではない!被殻出血はブレーキを緩めるのが重要・基底核疾患・ハイパー直接路

麻痺側の随意性は残っている

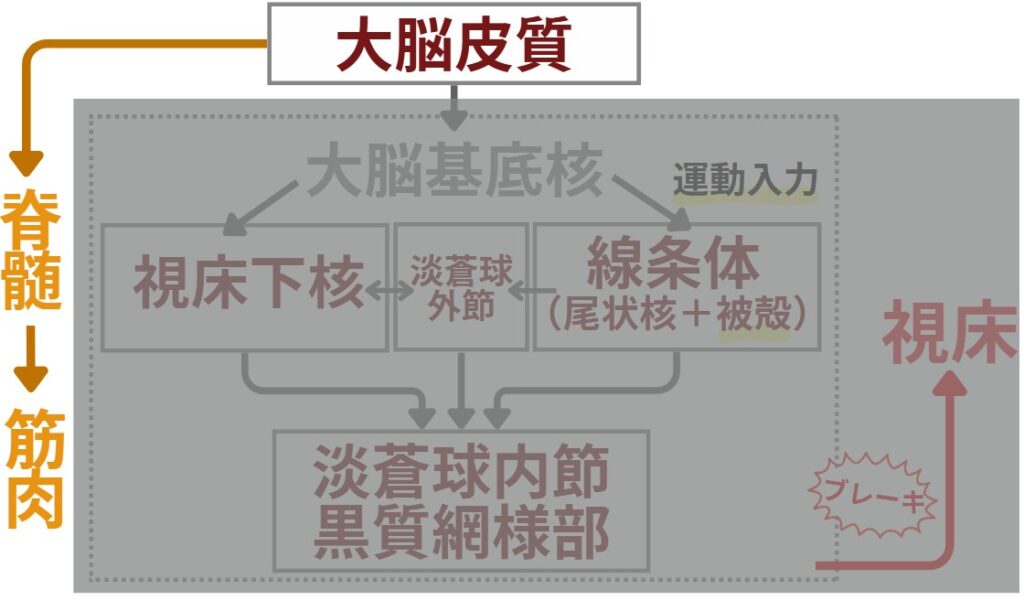

上記とは別に、大脳基底核の神経回路を経ずとも、大脳皮質からの運動命令が脊髄を介して筋肉に伝わるルートがあります。

大脳基底核とは別の回路で指令は届くはずなので、随意性は残っていると推察できます。

大脳基底核での調整が出来ないだけで、随意性は残っているというのが臨床経験上の僕の見解です。

では、その調整は一体どういうものか。

そこに「視床」が関わると理解しています。

視床の対部位局在・運動の分解能

「対部位局在」とは、身体のある部位の情報が、脳の決まった場所や特定の神経核に対応しているという意味です。

つまり、「視床の対部位局在」とは、身体の様々な部位からの感覚情報が、視床内の決まった領域に対応していることを指します。

具体例として、下記があります。

・手からの感覚 → 視床のある部位(VPL)に届く

・顔からの感覚 → 視床の別の部位(VPM)に届く

視床は身体の各部位からそれぞれの感覚が入って来た時に、この感覚は手の感覚、この感覚はお腹の感覚、というように区別しています。

こうした働きを「運動の分解能」と言います。

それぞれの部位から、それぞれの感覚が入って来るのを視床が認識し、必要な所に運動出力します。

被殻出血「感覚の問題」

被殻出血の方に見られる「視床が認識できない感覚」というのは、感覚が分かるか・分からないか、というよりも「感覚は分かるが身体のどの部分かが分からない」というものです。

被殻出血の方に聞いてみると、皆さんそうおっしゃいます。

「ああ、触られてるのは何となく分かる」とか「しびれてはいるけど、その痺れの感覚が違う」、「触られてるのは分かるんだけど、どこを触られているのか分からない」とおっしゃいます。

これが被殻出血の方の「感覚の問題」です。

感覚が分かれば正常運動が実現できる

「どこの部分の感覚なのかが分かりさえすれば、正確な運動が出力できる」というのが僕の仮説です。

臨床からこのような考察をしていますが、エビデンスはありません。

しかし、運動の分解能をきちんと練習すれば、結果として出力できるはずです。

エビデンスが無いとは言え、臨床で検証しているので、個人のデータではありますが自信はあります。

最も、この介入は職人技なので、経験値や勘どころを押さえるのに少し訓練が必要です。

声掛けのタイミングや言葉の選び方、相手の表情の読み方など、色々な事を同時進行で行っています。やること自体は単純でも、職人技と言えるでしょう。

実際の介入場面

実際の介入場面は動画 9:58 から開始しますので、チャプターをクリックしてご覧下さい。

リハビリでは、椅子に座った状態で、麻痺脚を山田の脚の上に乗せる・おろすを繰り返して貰いました。

その間、僕が誘導したり声をかけたりして、麻痺側がどう動いてるかを二人で確認しながら感覚を取り戻して貰いました。

自主トレでは難しい

今回の動画は、当事者の方が自主トレをされる際に、自分で実施するのは難しいのであまり参考にならないかもしれません。

誰かの手を借りる必要があるので、もし担当の療法士の方がいれば、動画を見ながら一緒に実践してみて下さい。

まとめ・解説

介入後、ご本人が「動く!動く!」とおっしゃっていたので、どの程度かは不明ですが、一定レベルで随意性が残っていることは観察できます。

まだ重度の低緊張が残っており、これは被殻出血由来というよりは、大脳基底核のブレーキが脳幹にも影響を及ぼしているのではと見立てています。

介入場面では、ずっと麻痺脚を練習していたにも関わらず、麻痺手がアームレストに自然に乗せて置けるレベルにまでなりました。

これを手の随意性と呼ぶかどうかは別にして、一定時間イスに座っていられるようになった結果を見れば、リハビリで潜在能力を引き出すことは可能だと再認識しています。

動画内容・チャプター

0:22 感覚の問題≠感覚障害

0:56 自主トレの参考にはならない

2:15 急性期・回復期の6ヶ月間で改善見られず

2:50 麻痺側の手足の随意性はほぼ認められないが…

3:22 被殻出血は感覚の問題が大きい(持論)

3:38 失語症の症状

4:13 随意性は残っていて歩けると見た

5:00 大脳基底核:視床にブレーキをかける

5:48 大脳皮質→脊髄→筋肉への運動命令系統はある

6:15 視床の体部位局在(分解脳)

7:23 被殻出血:触られているのは分かるがどこか感覚が分からない

9:39 介入:座位で麻痺脚を山田の脚の上に乗せる・おろすを繰り返す

9:58 実際の介入場面

23:46 随意性を引き出す:山田の解説