【片麻痺者が動けないのはなぜ?被殻出血①】マヒが原因ではない!被殻出血はブレーキを緩めるのが重要・基底核疾患・ハイパー直接路

これまでシリーズとしてお送りしてきた「片麻痺者が動けないのはなぜ?」では、自動的姿勢調整や伸展反応とバランスなどの考え方に基づき、椅子や平行棒などを利用して片足立ちする練習方法をご紹介してきました。

今日はからは「被殻出血」の症例にスポットを当て、「被殻出血の方に対するリハビリではブレーキをいかに緩めるかが重要」という内容について解説していこうと思います。

具体的な自主トレ方法は 16:10 から開始しますが、前段の解説部分も是非お聞きくださいませ。

目次

被殻出血の過去動画

本編に入る前に、4年程前に僕が撮影していた動画があるのでリンク添付しておきます。

被殻出血と診断された方が、ご自身の病態や後遺症を把握するのに参考にして頂けるかと思います。

そもそも片麻痺の問題って何?(再生リスト20本)

https://x.gd/s3u1V

そもそも片麻痺の問題って何? 第5回「被殻出血について深堀する!概論編」

https://x.gd/GcRBA

そもそも片麻痺の問題って何?第6回「被殻出血について深堀する!発症からの経過編」

https://x.gd/czhms

被殻出血のクライアントは全体の約8割

僕が運営している両国のウィルラボにお越し下さるクライアントの方は、約8割が被殻出血の方です。

被殻出血の方は、随意性の能力が残っているものの、歩きづらさを抱えていたり、上肢機能に困難を抱えている方が多いです。

こうした被殻出血の方の後遺症を深掘りするにあたり、被殻や基底核の役割、被殻出血の多彩な症状をおさえつつ、被殻出血のリハビリでは「感覚」が重要という結論に至った山田の仮説を述べていきます。

日本脳卒中データバンク

脳卒中における被殻出血の割合

国立循環器病研究センターが公表している「脳卒中データバンク」の2024年の報告書によると、 脳卒中の中で脳梗塞が占める割合は4分の3で、約72%となっています。

脳卒中の中で、脳梗塞が大部分を占めているのが我が国の現状です。

残り4分の1が脳出血で、被殻出血は脳出血のうち3分の2程度です。

従って、脳卒中のうち、被殻出血は20%程度となります。

脳出血のうち、約3分の2が被殻出血ということは、脳出血というカテゴリに限った場合は、約7割の方が被殻出血という事になります。

脳出血で、病変が起こりやすい部位を「好発部位」と言います。

被殻以外に、脳卒中の好発部位には視床、小脳、脳幹部、大脳皮質下などがあります。

脳出血の好発部位は、7割が被殻、2割が視床、1割が小脳やクモ膜下です。

こうしたデータを鑑みると、脳出血で「被殻出血」に該当する方は、潜在的に多いのではないかと推察されます。

被殻出血と脳梗塞の回復の違い

日本脳卒中データバンクによれば、脳梗塞を発症した人で、急性期病院から回復期病院へ移転した人は、全体の約3割だそうです。

これはどういう事かと言うと、脳梗塞を発症した約7割の人は、症状が軽かったために、急性期病院から回復期病院へ転院せずに退院したという事です。

一方で、被殻出血の方は、半数以上の方が、急性期病院から回復期病院へ移転しているそうです。

つまり、脳梗塞の人よりも、被殻出血の人の方が、発病後の状態が芳しくないという事です。

障害像としては脳梗塞よりも、被殻出血の方が重いというデータが出ています。

(①脳卒中の割合と臨床像の軽・重)

大脳基底核の一部である被殻

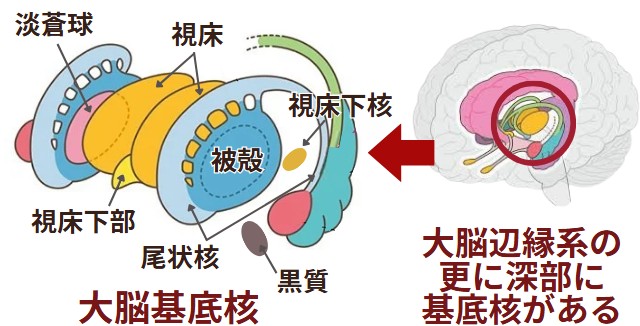

大脳基底核は、大脳皮質と視床・脳幹を結びつけている神経核の集まりで、運動の調節や認知機能、感情の調節などに関わっています。

大脳基底核の神経変性疾患として有名なのがパーキンソン病、ハンチントン舞踏病です。

大脳基底核以下の4つの神経核から構成されています。

1.線条体(せんじょうたい)

2.淡蒼球(たんそうきゅう)

3.視床下核 (ししょうかかく)

4.黒質(こくしつ)

尾状核と被殻を合わせて線条体

淡蒼球と被殻を合わせてレンズ核

と呼びます。(一般の方は覚えなくて大丈夫です)

4つの神経核のうち、「1.線条体」は大脳基底核の主要な構成要素であり、「被殻」は基底核の領域にかかるように位置し、運動系機能を司っています。

よって「被殻出血」=「基底核の疾患」と理解した上で、僕はリハビリに介入しています。

基底核の役割や機能を押さえることが必須になります。

多彩な症状が出る被殻出血(基底核疾患)

被殻出血の後遺症として、麻痺以外に、睡眠障害や疼痛、情動障害、感情失禁などがあります。

情動障害や感情失禁に関しては、感情のコントロールができずに勝手に涙が出たり、ふさわしくない場面で笑ってしまったりと、ご本人の気持ちとは異なる感情が出てしまう事があります。

また、情動障害では気分そのものが障害されていまうので、やる気が出なかったり、客観的に自分の置かれている状況が分からなかったり、麻痺側に介入されると意識が遠のいて覚醒度が悪くなったり…と様々な症状が出現します。

被殻はとても小さい部位で、脳画像で見ただけでは出血部位が軽度に見えても、実際には色々な症状を呈する事が多いのが特徴です。

被殻出血で色々な症状が出る理由

被殻出血の方が様々な困難を伴うのは、運動指令に対し、基底核が過剰なブレーキをかけてしまうことが原因のひとつです。

①大脳皮質の一時運動野から「運動」の命令が出される

②信号を受け取った基底核は、その運動をして良いのか判断し、必要に応じてブレーキをかける

被殻出血の方でも、反射レベルで脚を出したり、手を上げたりできる方はいますが、細かい動作で手足を使おうとした時に上手くいかず、随意性が低くなってしまうのは、このブレーキが関係しています。

ハイパー直接路

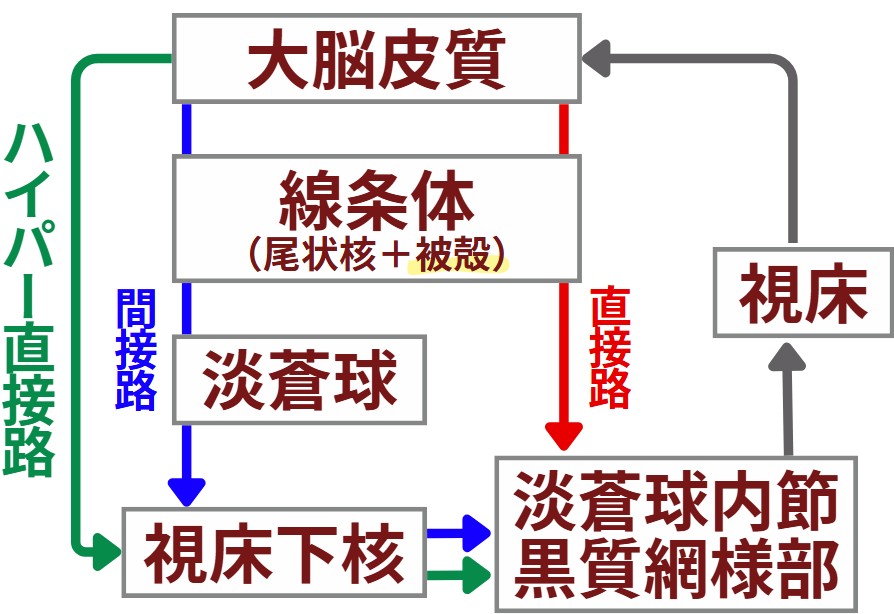

大脳基底核にはいくつかの経路があり、その中でも直接路と間接路という2つの主要な経路があります。

・直接路(運動を促進する)

・間接路(運動を抑制する)

直接路は、運動を「促進」する経路で、身体を動かしやすくする役割を持っています。

間接路は、運動を「抑制」する経路で、無駄な動きを抑えて、スムーズに体を動かせるようにします。

ヒトは、直接路と関節路の合わせ技で、身体を動かす時にどれくらいの力で動かすかを調整しています。

被殻出血の方は、一次運動野から皮質脊髄路を通って脊髄に向かう「運動機能」はある程度残っているので、どうにか身体を動かそうと思えば動かす事は可能です。

しかし、筋が働くタイミングが悪く、思ったタイミングで運動出力が出てこないので、ぎこちなさが残ります。

こうした背景に「ハイパー直接路」が関わっています。

「ハイパー直接路」は、運動制御において強力なブレーキをかける働きをします。

「ハイパー直接路」は、運動命令を出す大脳皮質から、大脳基底核に存在する視床下核 (ししょうかかく)にダイレクトに向かい、視床にブレーキをかける役割を果たしています。

視床が過剰に抑制されると、視床機能はお休みした状態になります。

運動など、抹消からの様々な感覚が抑制され、感覚障害を呈します。

被殻がある「線条体(せんじょうたい) 」は直接路と関節路は通っていますが、ハイパー直接路は被殻を通っていません。

ブレーキを強める「ハイパー直接路」に対し、ブレーキを緩める役割を担うのが被殻なのですが、被殻出血により機能が損傷されると、「ハイパー直接路」が働いたままで、ブレーキがかかりっぱなしの状態になります。

被殻の損傷によるハイパー直接路の亢進と様々な症状

被殻出血により被殻の機能が損なわれたことで、「ハイパー直接路」に抑制が効かず、常にブレーキがかかっている状態になります。

これにより、被殻出血の方では、動作の問題以外にも感情面でも様々な症状が出現する事が頻繁に見られます。

例として、感覚障害による痛みの感じ方への変化や睡眠障害、交感神経と副交感神経の切り替えの不具合などがあります。身体だけが興奮して、安眠できず休めない方も多いようです。

被殻出血の多彩な症状全てに対処する「ブレーキを緩める練習」

様々な障害を呈する被殻出血の後遺症の対策として、被殻の本来の働きである、ブレーキを緩める役割を獲得する術を考えるのは意義があると考えます。

ブレーキを緩めるためには、視床に明確な感覚が必要です。

視床にブレーキをかけている「ハイパー直接路」に、ブレーキを緩めるよう働きかけます。

実際の自主トレ案

「ハイパー直接路」に対し、ブレーキを緩めるよう働きかける自主トレは、動画16:10~開始されます。

YouTube概要欄のチャプターをクリックしてご覧ください。

椅子の背もたれと昇降台を使った感覚の練習です。

台の上に乗る際に必要な感覚は、お尻の感覚です。

座骨結節を優しく触るだけで、脚が支えられるようになります。

ここで注意すべき点があります。

損傷されていない健側の基底核は正常に働くため、先走りします。

勢いや力づくで脚を上げたり、降ろしたりしてしまうのではなく、ゆっくり丁寧に行うようにして下さい。

基底核は情動刺激で学習する

基底核は情動刺激や快刺激で学習が促進されることが知られています。

なので、昇降台の乗り降りで少しでも上手に行ったら、「上手にできたね!ラクに乗れたね!良かったよ~!」とご家族や療法士の方は褒めてあげて下さい。

被殻出血は筋肉のマヒは起こさない

被殻出血では、痙性麻痺による筋肉のマヒが生じているように思われていますが、その全てが麻痺由来ではないと個人的に捉えています。

被殻が損傷された結果、被殻が本来に担っているはずのブレーキを緩める機能が働かず、「ハイパー直接路」によってブレーキがかかり過ぎてしまっているから麻痺しているように見えるのです。

過剰になり過ぎているブレーキを解き放ち、緩めて良いという状態を覚えれば、基底核は学習してくれ、スムーズに動きやすくなるはずです。

一見すると、単純な麻痺脚への荷重練習に見えますが、裏側のメカニズムは被殻や基底核、ハイパー直接路の働きに基づいています。

このアイディアは、麻痺側上肢にも当てはまります。

麻痺側下肢の練習と併せ、日常生活動作に組み込むといったことも可能になります。

関連リンク

日本脳卒中データバンク

https://strokedatabank.ncvc.go.jp/

「脳卒中レジストリを用いた我が国の脳卒中診療実態の把握」報告書 2024年

https://x.gd/6ukHI

動画内容・チャプター

1:02 被殻出血でリハビリに来られる方が多い(8割程度)

1:53 被殻出血では「感覚」が重要

2:00 本日のテーマ3つ

3:17 ①脳卒中の割合と臨床像の軽・重

3:19 日本脳卒中データバンク

3:37 24年:急性期脳卒中に占める脳梗塞の割合は73%

5:30 脳梗塞よりも被殻出血の方が障害像が重い

6:04 基底核(二大疾患:パーキンソン病や舞踏病)

6:58 被殻は基底核に係る→被殻出血=基底核の疾患と理解して介入

7:35 麻痺以外に睡眠障害・疼痛・情動障害・感情失禁などが生じる

8:36 ②多彩な症状が出る被殻出血・基底核

9:40 基底核の役割=ブレーキを掛ける働き

10:53 ハイパー直接路(山田稔の仮説)

14:36 ブレーキが効かないと睡眠調整も難しくなる(自律神経の調整)

15:24 被殻出血の多彩な症状全てに対処するのに「ブレーキを緩める練習」

16:03 ブレーキを緩めるために、視床に明確な感覚が必要

16:10 実際の自主トレ方法・お尻の感覚(座骨結節)

17:20 注意点:非麻痺側は先走りするのでゆっくり丁寧に行う

18:23 「ラクに乗れる!」と言うのが大事・基底核は情動刺激で学習する

19:39 被殻出血は筋肉のマヒは起こさない(ブレーキが強すぎるだけ)

21:15 ハイパー直接路からのブレーキを外すのは上肢機能も同じ