【片麻痺者が動けないのはなぜ?⑩】ラクに歩く!最初は感覚の練習→筋肉を使う練習(14:56~)伸展反応とバランス=自動的に最適な位置に

シリーズ「片麻痺者が動けないのはなぜ?」第10回目として、今回は「片麻痺の方が自由に歩けない理由」を「伸展反応とバランス」という2つの側面に分けて解説しようと思います。

リハビリの在り方も2通りになる訳ですが、その練習が上手く行かない方もいると思うので、「練習に入る前にやるべきこと」についても触れたいと思います。

実際のリハビリ方法は 14:56 から開始しますが、先ずは前提となる考え方を理解して欲しいので、前半の解説部分にお付き合い下さい。

目次

①伸展反応

伸展とは文字通り「伸びる」という事です。

「伸展反応」、すなわち、伸びるという"反応"。

重要なのは「反応」であり、「反応」は"自分の意識ではない"という事です。

僕たちの身体は勝手に反応しちゃうんです。

4足動物は2足直立で歩けない

仮に伸展反応が練習して身に付くものであれば、4足動物が2足直立で歩くことが物理的に可能となります。しかし、現実的にそれは不可能です。

動物園の像がボールの上に乗ったり、サーカスでライオンや熊が平行棒の上を歩いたり…こうした曲芸はやれたとしてもごく短時間に限られます。

昔、千葉市動物公園にいたレッサーパンダの風太君が直立歩行をするので有名になりましたが、ウィキペディアによれば『一度に約10秒間、後ろ足で直立する能力が評価されて観光客の注目を集めた』とありました。

このように、4足動物は2足直立で歩くことはできないのです。

2足直立はヒトに備わっている能力

一方で、我々人間は、2足直立歩いていますが、これは自然に備わった能力です。

自分の意思とは関係ありません。

片麻痺の方がリハビリや自主トレで、意識的に「2足直立で歩く練習をする」という発想に至るのは、ある意味間違いだと言えるかもしれません。

スクワットでは歩けるようにならない

脳卒中片麻痺の方が歩けるようになるために「スクワット」を何回も実施しておられる方がいます。

恐らく「伸展=力」と勘違いされているのかもしれません。

・伸展とは脚の力

・脚が麻痺しているから自分の身体が起きない

↓

だから、脚のパワーを増やすのにどういう練習をすればいいんだ!

という思考が巡っているのだと推察されます。

残念ながらスクワットでは、一般的な脳卒中片麻痺の歩行は改善しません。

断言します。

勿論、中にはスクワットが必要な方もいらっしゃるのは事実です。

スクワットは、主に脚の後ろ側のハムストリングスと言う筋肉を鍛える運動です。ハムストリングスが筋力低下を起こし、パワーがないから伸展できないケースはあります。

これは脳卒中片麻痺の方に限った話ではなく、ご高齢で長期入院して筋力低下を起こした方や、筋肉が短くなって股関節を物理的に(関節の構造として)まっすぐ伸展ができない方が、ハムストリングスを鍛えるためにスクワットをするという選択肢はあり得ると思います。

しかし、大半の脳卒中片麻痺の方には当てはまりません。

伸展反応とは神経系の活動

伸展反応は、神経系の活動です。

脳の活動が適切に作用しないから、伸展反応が起こらないのです。

これに対しては、脳の反応を引き出してあげる練習が必要です。

②バランス:延髄梗塞・椎骨動脈解離

【片麻痺者が動けないのはなぜ?⑧】では、50代男性・延髄梗塞・左片麻痺のちゅんたご飯粒さんの例を取り上げました。

【片麻痺者が動けないのはなぜ?⑧】歩行練習を「形」の練習として捉えても無意味!異常な運動連鎖・ギックリ腰と片麻痺者の意外な関係

https://www.youtube.com/watch?v=TYqMVZ-lL04&t=36s

-----------------------------------------------

◆Let's ケーススタディ 脳卒中リハビリテーション

第3章:臨床deケーススタディ

日常生活に活かす脳卒中後片麻痺者への介入の考え方

2.「とりあえず歩ける」以上に歩行効率を上げる

p97 50代 男性 歯科医師 延髄梗塞 左片麻痺

モデル:ちゅんたご飯粒さん

-----------------------------------------------

ちゅんたご飯粒さんは、「延髄梗塞・椎骨動脈解離」で左片麻痺になられた方です。

彼にはバランスの問題がありました。

バランスも自分の意識ではなく、「神経系の働き」です。

神経系が働くことで、自動的に最適な位置に身体を保持するのがバランス能力です。

無意識に筋肉が最適な位置を保てるような、神経系の活動練習が必要になります。

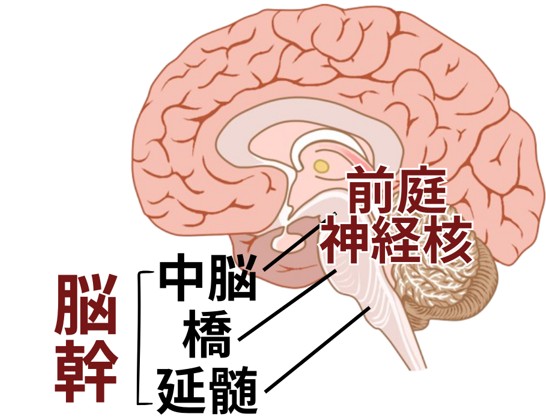

脳幹:前庭神経核

ヒトの脳には脳幹と呼ばれる部位があり、中枢神経系を構成する器官で、意識や呼吸、循環の調節など、生命維持に欠かせない自律機能をコントロールしています。

脳幹は「中脳・橋・延髄」の3つの部分に分けられています。

また、脳幹には、平衡機能を司る前庭神経核(前庭核)があり、前庭核に感覚情報が入力されると適切な身体のポジションを自動で調整してくれる機能があります。

・頭の位置がここだから、頭を支えるために脚はここになきゃいけない

・脚の上に頭が来るためには、身体が伸展反応を起こして肩甲骨が然るべき位置に留まり、頭が高い位置に来なきゃいけない

こんなふうに、前庭核は自分の身体がどの程度傾いているかを把握し、立った状態で姿勢を維持したり、転倒せずに歩いたりする役割を果たしています。

身体の傾きや回転の速さなどを検知し、バランス調整を行ってくれるのが前庭神経核なのです。

ちゅんたご飯粒さんは、脳幹の前庭神経核が適切に働いていないので、頭の位置に合わせた身体の使い方を練習しないといけません。

これが延髄梗塞・椎骨動脈解離の方に対する「感覚の練習」です。

・足の裏でね体重を感じていい感じで立てる

・言葉で上手く表現できないけど身体が勝手に伸びました

こんな感覚が得られる練習を積み重ねていくのが大切です。

②バランス:被殻出血

被殻出血の方は脳幹が障害されておらず、前庭核は働いているので、バランスは悪くないはずです。

バランスは能力として保たれていますが、「筋肉がタイミングよく働かない」という現象が多く見られます。

多くの場合、被殻出血では「痙性麻痺」で筋肉が硬くまってしまう症状が出ます。筋が硬い状態で歩くこうとすると、筋肉がタイミングよく働きません。

本来であれば、麻痺側の脚を前に出し、そこに乗ろうとした時に、頭の位置が脚の上に来れば、脚やお腹、腰は自然と伸展反応を示してくれるはずです。

しかし、被殻出血の方は伸展反応・バランスは保てるものの、筋肉が丁度良い頃合いで働かないので腰が伸びない事が多いのです。

どこの部位が障害されたかで練習内容は大きく変わる

このように、脳のどの部位が障害されたかによって、療法士や当事者は練習内容を変えなければいけません。

「延髄梗塞・椎骨動脈解離」と「被殻出血」の方では、歩行を達成するための練習内容が変わってきます。

この違いを理解しないままだと、一生懸命練習しても、なかなか歩けるようにはなりません。

傍から見たら同じような歩行練習や立ち座りの練習をしているように見えても、「中身が違う」というポイントを押さえる必要があります。

実際のリハビリ方法

では、一体という風に練習の中身を変えれば良いのか。

動画では 14:56~で具体的な方法をご紹介していますので、チャプターをクリックして見てみて下さい。

脳幹障害、被殻障害、いずれのケースでも重要なのは「非麻痺側の脚で伸展反応を起こしてバランスを保つ」ということです。

健側の脚でバランス良く立つには、両側の腰回りの筋肉や背中の筋肉もきちんと同時に働いてくれないと、位置を保つことはできません。

動画では、非麻痺側の脚で台座に乗る練習をデモンストレーションしていますが、これは言い換えれば『身体を起こし続けておく練習』です。

身体を起こし続けるために麻痺側もちゃんと反応しないといけない。

麻痺側を使わない自主トレですが、実は、この後に麻痺側の脚を下ろしてそのに乗っかっていく練習の"前段階"として不可欠なステップです。

これが達成できて、バランスやタイミングの練習に移行できます。

歩行練習の考え方、組み立て方、実践方法の参考にしてみて下さい。

動画内容・チャプター

0:52 視聴者が気に入るような動画作成はできない

2:30 本日のテーマ2つ:伸展反応とバランス

2:56 ①伸展反応

3:16 反応=自分の意識ではない

3:49 4足動物は2足直立で歩けない

5:37 伸展≠力・スクワットでは解決しない

7:33 伸展:神経系の活動→脳の反応を引き出す練習が必要

7:53 ②バランス

8:31 バランスも神経系の活動→自分の意識ではない

9:01 筋肉が最適な位置を保つための練習が必要

9:27 ①②は脳全体の活動結果

9:34 ちゅんたご飯粒さんの例

11:26 ニューロプラスティーセミナー:被殻出血

12:27 被殻障害:筋がタイミング良く働かない(痙性麻痺)

13:21 どこの部位が障害されたかで練習内容は大きく変わる

14:56 自主トレ方法

17:56 非麻痺側に乗る練習=身体を起こし続ける練習

19:46 脳の機能を練習する:健側の感覚の練習→筋肉を使う練習